Crazy about Japanese Culture: A series in which we ask "gaijin" (foreigners) who are experts in traditional Japanese culture about their fascination with the culture

Shamisen, pottery, poetry recitation, martial arts, kimono...Americans who are experts in these fields talk about their encounters with Japanese culture and its fascinations. (Reprinted from US FrontLine in 2009.)

Stories from this series

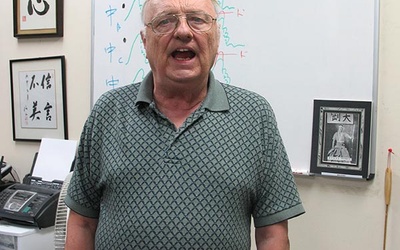

第11回 (最終回) 「侍の世界を吟じる」 - ロター・W・オーミシェンさん -

Feb. 17, 2010 • Keiko Fukuda

詩吟とは、江戸時代後期に始まった、独特の調子(節調)を付けて漢詩や和詩を朗読する芸能だ。アメリカにも詩吟愛好家は多く、ロサンゼルスには大小合わせて八つの愛好会がある。「国総流詩吟会」もその一つだ。2004年発足の同会会員の中で唯一の白人(師匠は日系人、他の会員は皆アジア系)が詩吟歴20年のロター・W・オーミシェンさん。詩吟を始めたのは、1962年に日本映画の名作「七人の侍」を見たのがきっかけだったという。 黒澤映画、ピアノバー、そして詩吟へ 「かつて私の家の近くに、…

第10回 他者との共存を学ぶ武道 - パンケージ・ラストギさん-

Feb. 3, 2010 • Keiko Fukuda

「日本文化を極めているアメリカ人」を探している私に、ある日、こんな知らせが届いた。「一徹(いってつ)」と呼ばれている少林寺拳法一筋のインド系アメリカ人を紹介したい」。その人物は、パンケージ・ラストギさん。ロサンゼルス郊外オレンジ郡ウェストミンスターで道場を運営して5年目になるという。さっそく取材を申し込んだ。 アメリカの「ミー文化」との違い 道場に到着すると、10数名の子供たちが帯の色別にグループに分かれて、合掌構えに始まる技の練習中だった。その輪の中で、誰よりも大き…

第9回 「人間修練としてのなぎなた」 - アンドレア・ヴィヤスさん

Jan. 22, 2010 • Keiko Fukuda

「なぎなた」と聞いて筆者が思い浮かべるのは、武家の女性がなぎなたを手にしている時代劇のワンシーンだ。一般の日本人にとっても、なぎなたは馴染みの薄いものかもしれない。しかし、ここアメリカにも各地になぎなたの道場があり、世界選手権にも出場していると知り驚いた。さっそく、過去の選手権で銀メダルを獲得したアンドレア・ヴィヤスさんに会いに行った。 世界選手権団体女子で銀メダル アンドレアさんがなぎなたを始めたのは、9年前のこと。ロサンゼルス郊外のコミュニティーカレッジで体育の授業…

第8回 「茶の心が集中を教えてくれた」 - ブルース・シャーノフさん

Dec. 2, 2009 • Keiko Fukuda

半世紀以上にわたってロサンゼルスを拠点にアメリカにお茶を広めてきた裏千家の名誉師範、松本宗静(そうせい)さんには、3000人を超す弟子がいる。医療関連の福祉団体を運営する医師、ブルース・シャーノフさんも、その中の一人である。 京都で魅せられた茶の味 ブルースさんがお茶に出会ったのは、1999年、京都を旅した時だった。 「お寺と日本庭園を徒歩で回るツアーに参加した時に、どこのお寺でもお坊さんが、私たちツアー客にお茶を出してくれたのだが、いれる人によってお茶の味がそれぞれ…

第7回 「盆栽は大切な家族であり親友」 - メアリーベル・ベランダックさん

Nov. 9, 2009 • Keiko Fukuda

盆栽は中国の唐に起原があり、平安時代の日本に伝わり花開いたと言われている。その盆栽が今、アメリカで人気を集めている。アメリカに盆栽を広めた功績者は故ジョン仲 氏。彼は日本で育った幼少時代に祖父から学んだ盆栽を、帰米した後、デモンストレーションや講演の形で人々に伝え続けた。今回、ご紹介するアメリカ人女性は、仲氏の弟子にあたる。 新しい世界が目の前に開けた オレンジ郡フラトンにあるメアリーベルさんの家の居間には、日本の装飾品が数多く飾られている。彼女が単なる東洋趣味のア…

第6回 「内面のエネルギーを力に変える合気道」 - ロバート・ハイヤットさん

Oct. 15, 2009 • Keiko Fukuda

ロサンゼルス近郊のターザナで道場を運営するロバートさんが合気道に出会ったのは、17年前、目にする機会に恵まれたデモンストレーションがきっかけだった。当時はガールフレンドだった妻のナンシーさんとすぐに道場を訪ね、その場で二人同時に合気道に「恋をした」と振り返る。 人を傷つけない究極のセルフディフェンス 「ブルース・リーの『燃えよ、ドラゴン』に出ていた白人格闘家が出演していた『カンフーシアター』というテレビ番組を見て、マーシャルアーツにはもともと興味を持っていた。しかし…