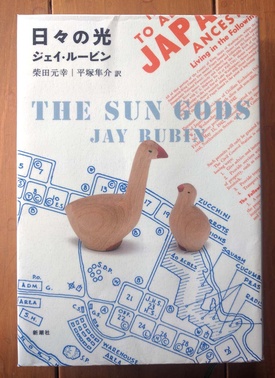

今や世界中に読者を抱える作家村上春樹の英語訳を手がけていることでも知られる、日本文学研究者であり英訳者のジェイ・ルービン(Jay Rubin)が書いた小説としても話題を呼んだ『日々の光』は、太平洋戦争をはさんで、日米を舞台として繰り広げられる物語である。原題は『The Sun Gods』で、訳者あとがきによれば、2015年にシアトルの小さな出版社(Chin Music Press)から出版された。

日本語版は、村上春樹との共著『翻訳夜話』などでも知られるアメリカ文学研究者で翻訳家の柴田元幸と若い翻訳家の平塚隼介が章を分担して翻訳、英語版が出された翌々月に新潮社から出版されている。日本語版も同時進行で準備されていたのだろう。

ルービンは、1941年ワシントンD.C.生まれで、ワシントン大学、ハーバード大学教授を歴任し、芥川龍之介や夏目漱石や村上春樹など日本の近・現代を代表する作家の翻訳を数多く手がけ、著書には『風俗壊乱:明治国家と文芸の検閲』(世織書房)や『ハルキ・ムラカミと言葉の音楽』(新潮社)などがある。

日本の文芸、日本語に精通したルービンが初めて出版した小説が『日々の光』である。といっても、近年書かれたものではなく、その原型は1987年末にできあがっていた。ただ、処女作であり当時は翻訳家としてまだ実績はなかったことや戦時中の日系人に対する強制収容についてアメリカ国内でそれほど知られていなかったことが、出版に至らなかった理由ではないかという。

しかし、強制収容の事実については、1988年に当時のレーガン大統領が強制収容補償法に署名してから注目を集めはじめていた。また、これと前後して日本の経済力がアメリカ経済を脅かしているとして排外的なムードが高まったことへの懸念も広がってはいた。

また、1981年には日系カナダ人二世の女性作家、ジョイ・コガワ(Joy・Kogawa)の『Obasan』が発表され高い評価を得て、日本では83年に『失われた祖国』として翻訳が出版されている。ノンフィクションではあるが、同じく二世作家のヨシコ・ウチダが1982年に『DESERT EXILE The Uprooting of a Japanese American Family』を出版、85年に『荒野に追われた人々 戦時下日系米人家族の記録』(岩波書店)として日本でも出版されている。

こうしてみると、ルービンの作品の出版は、村上春樹などの翻訳による実績によって、注目されたのが基本にあり、その上で優れた作品として評価されたと言えないだろうか。

『日々の光』は、母親探しの物語である。主人公のビルは、幼いころシアトルの日系人キリスト教会を主宰する白人の牧師の父と二人で暮らしていた。父は教会の日本人信徒のところに身を寄せる日本人女性光子にビルの面倒を見てもらううちに惹かれ、二人は結婚する。

しかし、日本の真珠湾攻撃により父は日本と日本人に対して敵意を募らせ日本人の教会から離れ、光子との関係も悪化。父より光子になつくビルとともに光子は収容所に入るが、やがてビルは父の下へ引き取られ、一方光子は日本へ送還される道を選ぶ。

戦後、大人になったビルは、光子のことが忘れられず、日本へ渡りかすかな手がかりをもとに探し歩く。そのなかで新たな出会いが生まれ、過去の知られざる事実が重なってミステリーのように話はドラマチックに収束していく。

戦前から東京オリンピック前あたりまでの時代のなかで、物語は時代を行きつ戻りつして、巧みに読者を誘導していく。このあたりは、同じく日米を舞台に移民一世から三代にわたる女性の物語を描いた、ジャンヌ・ワカツキ・ヒューストン(Jeanne Wakatsuki Houston)の小説『丙午の女』(原題:『The Legend of Fire Horse Woman』)を思い起こさせる。

真珠湾攻撃からシアトルの日系人が置かれた状況、迫害の様子や収容所内での日系人・日本人が直面する国家への忠誠の問題、そして原爆の惨状など、全体として史実に基づき背景はしっかり書き込まれている。物語の展開も徐々に盛り上がりを見せ読者を引き込む。

だが、一つ気になることがある。これはあくまで個人的な好みも交えた印象なのだが、主要な登場人物が心の内を吐露する言葉の数々が、不自然に感じるところがある。人物の内面から自然と出てくる範囲を容易に超えていて、物語の展開のためとも思えてしまう。

たとえば、ビルの父である牧師のトムは、光子に惹かれて結婚するのだが、日本が軍事力を増すなか、日本的なものを忌み嫌い、光子に対しても「天皇にひれ伏して神軍を褒めたたえたいのか?」などと詰め寄り、「お前がもっとアメリカ人になるよう、二人でとりかからないとな」などと見下すように言う。日本人と親しくしていて、かつ聖職にある人が愛した女性に対して、こうした言葉を吐くだろうかという素朴な疑問である。

また、ビルが戦後日本で光子の兄を探し当て訪ねた時、アメリカを憎むその兄は、戦時中は幼子だったビルに対して「お前は私の家族を殺した悪魔どもの仲間だ」と罵る。これらについては、いささか戯画的な感がぬぐえない。

しかし、これは、日系アメリカ人や日本人が書く同様の時代やテーマの作品を私が読み続けていることから、日本寄りの情緒になじんでしまったことによる違和感なのかもしれない。

(敬称略)

© 2017 Ryusuke Kawai