1. 北米南米に住む被爆者

私たちは「南米・北米に住む被爆者」という題名を聞いて、どんな印象を受けるだろうか?そこから、どのような物語、心象、感情が沸きあがってくるだろうか? 南米・北米で『爆弾』による被害を受けた人々」という意味から、メキシコの麻薬戦争ないしアメリカ合衆国のテロリズムを思い起こす人もいるかもしれない。「被爆者」=「広島ないし長崎で原子爆弾による被害を受けた人たち」という意味から、南米・北米、とりわけアメリカ合衆国に「住む」被爆者など存在するはずがない、という反応をする人もいるかもしれない。アメリカ合衆国の攻撃によって人類史上初めての核被害を受け破壊された日本の都市が、アメリカ合衆国と比較対照されることはあっても、アメリカ合衆国の「中」に存在することなどあり得ない、と思う人も少なくないだろう。

核被害を受けた都市と、核兵器を開発使用した国のあいだに横たわる、この超越不可能にも思われる溝を埋めること、さらには「被爆者」といえば日本人に限られているという見解を見直すことが、本書の目的である。広島・長崎は、周りを取り囲む海によって枠にはめられたり、孤立させられるべきではない。海の向こうからの考察が広島・長崎の重要性をより強く認識させることもある。本書にある物語と写真を通じ、核兵器と核破壊、それらに影響を受けた人々の経験を、国境や居住地にとらわれることなく包括的に考えてみたい。

2. 海を超える

この本の主題となっている「南米・北米に住む被爆者」の物語が示すのは、核兵器による被害は、国籍、文化的背景、家族の経歴、信仰する宗教、政治的傾向に関わらず、無差別に起こりうる、ということである。先述の、すべての被爆者にあてはまる「事実」(経験をしていない人には理解不可能なほど恐ろしい出来事を経験したこと)は、いろいろな国のさまざまな場所に居住する、多様な人々の人生に影響を与えてきた。

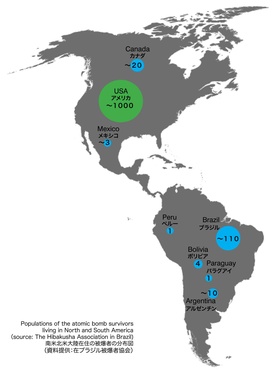

被爆者は、私たちがどこの国でどんな生活をしていようとも、私たちが住まう世界の一員である。彼らの物語が、核兵器の意味を深く「身近」に感じるきっかけになってくれれば、著者にとってはこのうえない喜びである。右の地図にあるように、南米・北米在住の被爆者は、日本在住の被爆者より数少ないとはいえ、現に存在している。21世紀初頭現在の推定によると、カナダ、アメリカ、メキシコを含む北米大陸に約1,000人が居住し、ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、ペルー、パラグアイなどの中南米諸国には130人余が住んでいる。過去半世紀の間、病や老いによる死亡のため、被爆者の絶対数は徐々に減少してきた。

こうした経緯を顧みると、戦争が終ってまず最初に太平洋を東へ向かって渡った者のなかに、戦前期から南米・北米諸国との関係が深かった被爆者がかなり含まれていたのも不思議ではない。アメリカ、ペルー、ブラジルに家族がいただけでなく、彼らの市民権自体もこれらの国に根付いたものであった。海を渡って、ふたたび愛する者たちと一緒になりたい、という強い願望があったのは当然であった。

アメリカの場合、被爆者の帰米は既に1947年には始まり、その流れは1950年代を通じて途切れることなく続いた。言うまでもなく、当時の日本経済は厳しい状況にあった。子供たち、とくに戦争孤児となった者のなかには、飢えのため命を落とす者もあった。老若を問わず、栄養失調が蔓延していた。食糧だけでなく、住居、衣服、家具、あらゆるものが不足していた。

このような状況のなか、アメリカに親戚のいる人たちに羨望の眼差しが向けられることがあったのも不思議ではない。特に戦前からアメリカに多くの移民を送り出していた広島では珍しいことではなかったのだが、アメリカに親戚のいる人たちが、その親戚から海外の物品がたっぷり詰まった小包を送ってもらうことがしばしばあった。被爆者のなかには、こうした小包がまたたく間にブローカーに引き渡され、その中身が高値で売られていたのを記憶している人々もいる。こういった取引について被爆者自身がどういう感情を抱いていたかは個人によって様々だが、とにかく戦後、どの国が繁栄しているのか、どの国が貧困にあえいでいるのかは、誰の目にも明らかだった。

3. 被爆者の渡った国々—北米

アメリカ北西部

アメリカ北西海岸にはサンフランシスコ、シアトル、サンノゼといった米国最大級の日系人口を擁する都市、さらにはイーストベイ、サクラメント、ポートランドなどの地域が含まれる。19世紀後半に始まった日系移民の豊かな歴史を反映して、この地域に居住している被爆者は、世代的にも(第一、第二世代、そして第三世代アメリカ人も含まれる)また文化的、社会階層的にも多様である。彼らのなかには、カリフォルニアの果物、野菜、そして生花王国の成立に貢献した者もいるし、また戦後急速な成長を遂げた第二次、第三次産業に携わった者もいる。

サンフランシスコ地域の被爆者は、ロサンゼルス地域の被爆者とともに、アメリカでは初めて、「在外」被爆者としての組織を設立した。またアメリカ北西海岸の被爆者は、この地域特有のアジア系アメリカ人、ひいてはアフリカ系アメリカ人、ラテン系アメリカ人などを含む人種的・民族的マイノリティによる市民権運動の伝統に影響を受けて、比較的活発に被爆者としての権利主張を続けてきた。さらに1970年代に活性化し、貧困と疾病問題に取り組んだアジア系アメリカ人による市民権運動のおかげで、この地域の被爆者は、社会的サービスに対して比較的アクセスしやすい環境を享受してきた。こうしたサービスには、例えば、日系人のために特別設立された病院、老人センター、介護施設などが含まれる。これらの設備は、独立精神の旺盛な被爆者の生活を支えて続けている。スティーブンス瑞穂さんもこうした被爆者のひとりだ。

スティーブンス瑞穂

スティーブンス瑞穂さんはサンノゼ在住の被爆者。1963年にアメリカに渡ったのは、戦後に東京で身につけた美容師としての腕を頼りにしてのことだった。生まれは1934年、戦後18歳の若さで「ひとりでいると周りがうるさいから」したという最初の結婚は、結局長続きしなかった。その理由は、スティーブンスさんの説明によるとこういうあらましとなる。「その人とは、子供が出来なかったわけ。なぜかというと、私の方に原因があったわけ。原爆に遭っているから。で、向こうは長男が欲しいわけ。半年しないうちに。もう、あそこ(の医者)にいけ、ここ(の医者)にいけ、ってうるさいのよ」。複雑な気持を抱えながらも、もう結婚はこりごり、自分で自分の人生をなんとか設計したい、という思いが渡米につながった。

長崎で被爆した当時は11歳。8月9日、朝からどうしてもおばあちゃんのところに行きたいと駄々をこね、田舎の祖母宅にいたため、命はとりとめた。けれど両親は長崎市内、現在の長崎原爆資料館近くの自宅にいたので、「もう親のない孤児になった」と思ったという。その夜、一緒に祖母宅にいた姉が泣き出し、自分も続いて泣き出した。翌朝、姉と一緒に長崎市内に両親を捜しに出て、入市被爆となる。

お父さーん、お母さーん、と叫ぶ姉の声に応えて、防空壕から父親が出てきた。夏用のステテコ、手拭いとカンカン帽をかぶっただけの姿。それから母親がふらふらと出てきた。兄妹は姉が1人、兄が1人、どこで死んだか分からないという。父親は10日後に死亡、母親は7年後原爆症でやはり死亡。それまでは米などを分けてくれていた田舎の親戚も、父親が死んだとたんに何もしてくれなくなった。いままで仲良くしてたのに、親なし子、といじめる友達もいた。

原子爆弾とは知らないから、その名は「どんぱち」になった。「カボチャ型」という言い方もあった。放射能も何も知らずに入市被爆したのに、「一歩日本を出たら被爆者とは認めない」という当時の日本の政策は「つめたいですよね」という。

渡米後、美容師のライセンスを取り直し、永住権を取るために店を買うことを決断。後に老人ホームの美容室で働いていた時に、そのホームのボスだったのが将来の結婚相手。原爆についての話が出ることは、という問いに対して、スティーブンスさんの返答は、こういうものだった。「原爆のこともよく分かってくれるしね。もう平気よ、あんたはあんた、あっちはあっち。アメリカ人はそういう感じよ」。日本文化にはめ込まれたような最初の結婚当時に比べて、「被爆者」であることの意味がずいぶん変わったようだ。

* 本稿は、竹田新平・和氣直子著「海を超えたヒロシマ・ナガサキ」(2014年)からの抜粋です。

© 2104 Shimpei Takeda and Naoko Wake