ロサンゼルスにかつて存在した「小児園」

2017年9月、私が所属する南加大分県人会の創立100周年記念式典が、ロサンゼルス郊外で100名近い参加者を集めて盛大に開催された。その時の特別ゲストの一人に、ミコ・ヘンソンさんという女性がいた。彼女は大分県出身者ではない。その年に日本で出版されたばかりの「六市と安子の小児園」という本の書籍化に尽力された女性で、その楠本六市の生まれ故郷が大分県宇佐市だった。

六市は戦前、ロサンゼルス市内に孤児たちを受け入れて世話をする小児園を運営していたという。非常に興味を駆り立てられたが、忙しさにかまけて記念式典から時は過ぎた。そして2018年の9月に大分県人会長のジーン會田さんが、私にその本を渡したいという旨のヘンソンさんからのメールを転送してくれた。私にとっては大変ありがたい話で、メールをもらった週の水曜にヘンソンさんの自宅に伺い、その日のうちに「六市と安子の小児園」を読み終えた。

九州から大阪に出た六市は、博愛社という、身寄りのない子どもたちのための施設で働いていた。彼はその子らが施設を出なければならなくなった時に働ける場所として農場建設を思い立った。しかも、その土地を日本国内ではなく、海外に求めたのだ。そしてカナダのバンクーバーやシアトル、さらに日本の間を何度か往復した後、ロサンゼルスに落ち着いた。しかし、ロサンゼルスにも、多くの日本人の子どもたちが親に見放され、行き先を無くしていることを知る。

中でも六市が心を動かされたのは、やけどで手の指の形がなくなった幼い女の子だった。日本人の父親が預けたメキシコ人家庭でひどい扱いを受けていた彼女と出会った六市は、その子を自分の娘として引き取り、安子と名付けた。

六市は最初、ロサンゼルス南郊のイングルウッドに南加小児園を開設した。実の親と一緒に住めない子どもたちを決して「孤児」と呼ばず、「小児園」という呼称にこだわった。さらにシルバーレイクに移転し、子どもたちと家族のように暮らした。

日系コミュニティに認知され、支えられていた

ヘンソンさんは2007年、「石井のおとうさん、ありがとう」という、岡山にあった孤児のための施設に関する映画のロサンゼルス上映に携わった。その映画を見た人から「ロサンゼルスにも、石井のおとうさんのような人がいたんですよ」と言われたことで、六市と小児園のことを知ったそうだ。知れば知るほど、なぜ、今の現地の日系社会でその歴史が語られていないのか、彼のような人、彼がしたこと、子どもたちのために運営されていた小児園のことを今の人にも知らせたい、という思いが募り、資料を集め続けた。六市の出身地の宇佐市にも足を運んだ。そして、執筆者に歴史の陰に隠れた人々の伝記を手がける大倉直さんに依頼(大倉さんはヘンソンの実父で芝浦工業大学の創設者、有元史郎の伝記「奇蹟の学校」も執筆)した3年後、2017年にこの本は世に出た。

大倉さんもあとがきで「有元さん(ヘンソンさんの旧姓)は共著者のような存在」と書いているように、ヘンソンさんの「楠本六市を歴史に埋もれさせてはいけない」という執念にも似た思いがなければ書籍化は実現しなかったはずだ。

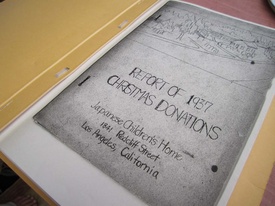

諦めずにコツコツ取り組むという習性は、六市自身にも見られた。ヘンソンさんが保管している大切な資料の一つに、「1937年の寄付報告書」という表紙の冊子がある。ガリ版刷りのその冊子には几帳面な手書き文字で、ぎっしりと小児園への寄付金提供者とその金額が何ページにも渡って記されていた。一人あたりの金額は決して多くはない。しかし、何百人もの善意がその冊子には詰まっているのが感じられる。

本の中には、90代でロサンゼルス近郊に今も暮らす小児園出身者のミツル・ヤマザキさんの回想も紹介されている。それによると、ミツルさんが六市とトラックで日本人街に繰り出すと、荷台には食料が次々に投げ込まれたというのだ。それだけ、小児園はコミュニティに認知され、支えられていた。

二人を知る人の言葉が心に刺さる

やがて、成長した安子は中国で小児園を運営し、中国の孤児たちのために献身的に働いた。そして、六市は戦時中に船で日本に引き揚げ、終戦を待たずに病死。安子は秋田出身の男性と結婚し、しばらくは養父、六市の出身地である宇佐で生活するが、夫や子どもたちとアメリアに戻って来た。そして再び、困っている人のために奔走し続けたそうだ。安子の3人の子どもたちは今もカリフォルニアとネバダに暮らしている。

この本の中で最も心が動かされるのは、小児園に暮らしていたミツルさんの回想と、安子の子どもたちが母親の人となりについて語る箇所だ。実際にその事実を見て知っている人の言葉は心に刺さる。その貴重な証言を収集し、1冊の本にまとめあげた著者の大倉さんと本にするために奔走したヘンソンさんには敬意を表する。

ロサンゼルスの日系社会では、数年前の日系高齢者施設の民間企業への売却が大きなニュースになった。同施設の創設者、フレッド和田は、「六市と安子」にも登場する。「日系の引退者が安心して暮らせる場所を」と願って創設した当時、彼はそのホームが民間に渡ることを想像もしていなかったに違いない。この本は、かつて確実に存在した日系社会の善意を思い起こさせてくれるという意味でも重要な意味を持つ。

大倉 直、「六市と安子の〝小児園〟日米中で孤児を救った父と娘』 (現代書館、2017年)

© 2018 Keiko Fukuda