日系アメリカ人にとって、大統領令第9066号が発令された「1942年2月19日」は、忘れてはならない「Day of Remembrance」。日系カナダ人にとっては、内閣令第1486号「1942年2月26日」がそれに該当するだろう。今年は日系人の強制収容から80年目である。日系カナダ人社会が、どのようにして戦争に巻き込まれていったのか、一世と二世リーダーたちを中心に読み解いてみたい。

* * * * *

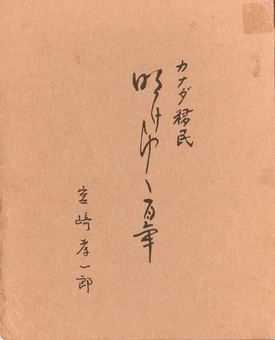

1941年12月7日朝、真珠湾攻撃が日系人の日常をひっくり返した。バンクーバー市内のフェアビュー日本語学校校長の宮崎孝一郎さんは「その朝」のことを自著『明けゆく百年』にこう記している:

朝のラジオ番組のスイッチを入れた途端、「息がとまるようなショックを感じた」。そして、「信じまいとスイッチを切った」。キッチンでは妻が忙しく皿を洗っていた。

「戦争だぞ!」。声は震えていた。

「そう」と妻は気のない返事だ。

「日本がアメリカを・・・」

振り返った妻は、「どうかしたんですか」

「ハワイを攻めたらしいんだ」

妻は皿から手を放しながら、「冗談でしょう」とそっけなく言う。

「何かの間違いかな・・確かに今ラジオが・・」

確信の持てない夫に、「そうよ、あなたの聞き違いよ。あなたの英語では怪しいワ」と笑いながら皿を洗い続けた。

宮崎さんは事実を確かめるべく新聞社*に電話した。

「・・そりゃ何かの間違いじゃないかな」と言い、I編集長*は呵々大笑した。

ことほど左様に「青天の霹靂」だったのだ。(*大陸日報新聞社の岩崎与理喜編集長であろう)

当時、一世の多くは20代、30代の労働者だった。そして、異文化と人種差別の壁に阻まれながらも、日本人としての誇りを失うまいと苦闘していた。日本の中国に対する侵攻が長引くに連れ、北米社会は日系人に敵意を露骨に示すようになった。不安に怯える一世たちの姿の向こうに、政局に翻弄され続けた影が見える。

戦前の一世たちは大きく2つに分けられる。大半を占める宮崎孝一郎さんのように神国日本を信奉する国粋主義者たちがいる一方、ここに紹介するヘネー農会の日本語学校校長・有賀千代吉さんのように、カナダのキリスト教文化に同化しつつ民族的アイデンティティを維持しようとする人たちがいた。皮肉なことに、開戦後、最初にスパイ容疑者として連邦警察(RCMP)に逮捕されたのは、こういった日加の橋渡し役の日本語教師たちだった。

以下の引用は、有賀千代吉著『ロッキーの誘惑』(1952年)の第1章だ。

●同化適応か忠君愛国か

真珠湾攻撃の5日後、外に出て郵便受けを開けた時、連邦警察の車が来て「あなたが有賀君ですか」と声をかけられた。「バンクーバーまで同行してもらいたい」という。

「パパ、何処へ行くの?」・・・有賀さんは病気がちの娘をおいて行く自分に「心で泣いていた」。その「ほんの二、三日」の取り調べが、2年数ヶ月の捕虜生活の始まりとなった。

開戦直後のショック状態が収まるに連れ、多くの一世たちは「とうとうやったか!」、「胸は軽く、口笛でも吹きたくなった」(宮崎孝一郎『明けゆく百年』)のが本音だった。宮崎さんは、別れの挨拶に出向いた白人の友人宅で、彼が捕虜収容所に向かうつもりであることを伝え、妻や子供を「よろしく頼む」といいながらも、心では「これは負けられぬ戦争だ」と思っていた。(辻信一『日系カナダ人』)

一方、有賀さんは、生徒たちに「良きカナダ人となれ」と指導していた。連邦警察の取り調べに対して、「どうして私を逮捕したのか」と抗議している。取り調べ官は、「日本語学校の校長はビッグ・マンだからだ」と応えたという。だが、ブリティッシュコロンビア州に散らばる59の日本語学校の校長全員が逮捕されたわけではない。また、日系新聞社の編集長が全員逮捕されたわけでもない。「ビッグ・マン」とは、「第五列を操作する潜在能力のある好ましからざる人物」とでも定義付けられようか。おそらくは、有賀さんの突っ込んだ質問に、係官の口をついて出てきた苦し紛れの言葉であろう。

実際には他にもっと「枢要な人間がたくさんいた」が、RCMPが「一部日系人より入手したリストからは故意に外されていた」(新保満『石をもて追わるるごとく』)。では、いったいRCMPの逮捕名簿を作成した「一部日系人」が誰なのか、どんな基準で作成したのか。どこにも確証に足る文献はない。だが、有賀千代吉と宮崎孝一郎の自伝と、バンクーバー日本語学校の校長・佐藤傳・英子共著『日系カナダ人の日本語教育』を読み比べると、当時の日系社会の状況からある程度の推測は可能である。

1921年、バンクーバーの教育委員会から、国民学校(当時)の卒業生たちは地元の高校での授業を理解する英語能力が不足していることが指摘された。そこで、それまでの文部省の教育カリキュラムに準じてなされていた全日教育は終わりを告げ、日本語学校(Japanese Language School)と名前を変えて、「日主白従」(日本が主で、白人が従)から「白主日従」に大きく方向転換された。それ以降、二世たちは地元の公立学校の授業を終えてから毎日2時間ほど、日本語学校に通うことになった。

こうして、日本語学校はカナダ社会への同化を謳い始めた。1925年に治安維持法が制定されると、日本から配信されてくる報道は統制され、急速に忠君愛国に傾きはじめた。そして、満州事変以降、日本語学校の教員も皇国史観を教え、「日本は東亜に平和を築くために戦っているのだ」、「カナダの法を遵守しつつ、大和民族の血を受け継いでいることを忘れるな」と二世に諭していた。中にはそれがいやで、「日本語学校をサボるために、日本人労組が発行していた『民衆』の新聞配達をしていた」という東信夫(ひがし・しのぶ:後のニューカナディアン編集者)のような二世もいた。

朝日軍の捕手ケン・クツカケは、戦争前のグランドは「まるで戦場だった」と言っていた。1930年の優勝決定戦では対戦相手の白人投手が、朝日軍の3選手の頭に死球を投げて昏倒させ、観客が乱入して大混乱となった。1931年の満州事変の後、日本軍の中国での侵攻が長期化するにつれ、日系人たちは朝日軍の勝利に、あたかも日本軍の勝利のように熱狂した。

1936年、コマーシャル・リーグのプレーオフ決勝戦、本塁上で朝日の選手がアウトになった判定を巡り、両軍のファンたちがグランドになだれ込み、殴り合いに発展して試合中止となった。そして、審判に暴力をふるい負傷させたとしてナギー西原選手が訴えられたのである(後藤紀夫『バンクーバー朝日物語』)。

このナギー西原選手への処遇を巡って紛糾した一件は解決までに一ヶ月を要した。この時、調停役として登場したのが、RCMP連邦警察に顔がきく日系社会のボス森井悦治だった。森井は賭博場「昭和クラブ」の支配人であり、柔道「帰道館」の道場主だった。帰道館ではRCMPから委託されて警察官に柔道を教えていた。

森井とRCMPの関係は長年にわたる。1931年、捏造書類を使って入国し滞在してきた日本人2500人が一挙に検挙された時、捜査に協力したのが森井親分だった。森井は賭博場のあがりを日本語学校に寄付するなど名士の顔ももっていた。あるいは、政治結社「黒龍会」のカナダ支部を名乗り、「神国日本の聖戦に協力せよ」と演説を打つ一方、カナダの戦時国債の購入運動も推進した。

ケン・アダチは自著『The Enemy That Never Was』の中で、総移動までの混乱期の森井の動向に関して詳細に書き込んでいる。森井という人物は、「結局、ただの手先か身代わりにされたのか、聖者かそれとも極悪人か、詐欺師か,はたまた篤志家か、おそらくそのすべてだったのだろう」と記している。

© 2022 Yusuke Tanaka