4. 被爆者の渡った国々—中南米

パラグアイ

赤い土が印象的な南米の国パラグアイには、遠大に拡がる農場が数多く見受けられる。アルゼンチン、ブラジルとボリビアに囲まれたこの国には、幾つかの日系人「コロニア」もある。

フラム地区にあるラパズ日本人移住地は、その中でも比較的新しいコロニアだ。ボリビアのサンフアンと同様、日本人移民が戦後パラグアイに到着したのは1950年代のことだ。この、現在でも人口660万人という小さな国に移住した彼等は、やはり原始林から農地を切り開く作業から移住生活を始めた。当初現地の言語を喋れなかった日本人移民は、母国から持ってきた時計などを現地のグアラニ先住民と物々交換し、野菜などをもらって生活していたという。今では二世や三世が大多数となった日系人だが、そのほとんどが農業に従事している。なかには100ヘクタール以上もの大農場を持つ人もいて、大豆、米、ナッツ、麦等を栽培している。

日本人協会では日本語が教えられ、そのほかにも日本の伝統文化を日本を知らない次世代に残すため、様々な試みがなされている。しかし現実には、次世代を担う子供たちは地元の言葉を喋り、地元地域にとけ込み、地元の人と結婚し、そしてさらにはパラグアイ都市部へ出て行ったり、あるいは日本へ出稼ぎに行ったりする、という傾向が強くなっている。

夫が2年前に亡くなって以来、パラグアイでは最後の2人の被爆者のうちの1人となった源田房江さんも、こうした日系人社会の変遷を経験している。

4番目の息子、その息子のパラグアイ人の奥さん、そしてパラグアイと日本双方の血を引く孫に囲まれ、源田さんはゆっくりと、パラグアイ伝統の冷えたマテ茶を飲む。飲み終わったそのカップを息子に渡すと、そこに彼はマテ茶の葉と地元のハーブのはいった冷たい水を注ぎ、また次の人へ渡す。ここパラグアイでは、マテ茶を同じカップから飲むということは、友情の印だ。マテ茶を飲みながら喋ったことは法廷の証言にすら使われることはないというほど、親密な儀式なのだ。

源田さんがパラグアイにやって来たのは1955年。それ以来、8人の子供を育てながら農業をして暮らしてきた。現在300エーカーの土地で、4番目の息子とともに大豆などを育てている。源田さんの原爆の思い出は一つ上の姉の死、そして家族の死に始まる。

原爆が落ちた日、源田さんは広島の靴工場に学徒動員で働いていた。一瞬にして潰れた工場から這い出した彼女は、かすり傷を負っただけで、どうにか親戚の家まで辿り着く。そこからまた別の親戚のところに移動した後ひとつ上の姉と再会するが、数日後、その姉は血を吐き出して息を引き取る。当時13歳の源田さんが15歳の姉の死を見届けた。源田さんはその時姉が嘔吐した血の量をいまでも鮮明に覚えている。その時は薬もなく、どうしようもなかったという。

しばらくして自宅に帰ったが、その我が家も破壊され、父親も母親も死んでいた。2人とも原爆投下後間もなく焼死したという。更には、妹も押し入れに隠れた格好のまま焼け死んでいたのが見つかった。もう1人いた姉も放射能の影響で死亡し、源田さんの兄ものちほど死亡した。鉄工所をかねていた自宅で大きな機械の下敷きになったのが原因だった。結局源田さんは原爆により、2人の姉、妹1人兄1人、そして両親を失い、生き残ったのは彼女と彼女の弟だけだった。

もうこれ以上人の死は見たくない、と源田さんは寂しそうに言う。戦後しばらくして日本で結婚した夫とも、3年前に死に別れた。戦後、若かった2人は子供を連れて移民団に応募し、ここパラグアイの地へたどり着く。数ヶ月かけてやっと着いた後、原始林にテントを張り、木を切り倒して開拓を始める。当時、パラグアイ文化や言語についての情報はほとんど手に入らなかった。源田さんもコウモリや蛇などを追い払いながら、地元で簡単に手に入るユッカ(マンジョーカ)を古米に混ぜて調理したという。

限りなく地平線まで続く大農地の真中に、墓地がある。その中に「源田」と日本語で記された、比較的新しい墓標がある。夫が眠る墓を水で清め、花を入れ替え、線香を焚き、源田さんは5秒ほど黙祷する。夫の墓がある、ここパラグアイの「大和村」で生涯を終えることに、満足しているようにもみえた。

5. 残る傷

健康(肉体面)

被爆者に常についてまわるのは、健康に関する心配事だ。彼等が日本を去った当時は被爆者健康手帳も広範囲には配布されておらず、被爆によってどのような後遺症が起こりうるかもまだ明確になっていない時期だった。当然、原爆後遺症もまだ認定されておらず、社会的にも、原爆の実態に関する情報がようやく出まわり始めたばかりだった。実際のところ、1952年にアメリカ占領軍が日本を去り、プレスコードが完全に取り払われるまで、新聞等マスメディアは原爆の実態を明らかにする情報を公表することができなかった。

ところがこの状況は、1954年に一変することになる。日本の漁船第五福竜丸とその乗組員が、ビキニ環礁におけるアメリカの核実験による放射線を、致死量に至るまで受けたことがきっかけだった。放射線の恐怖に対する一般的認識が高まり、日本国内における反核運動が始まった。

しかしこうした社会的変化以前に日本を去った南米・北米の被爆者は、移住後日本の情報網から切り離されていることが多かった。現在のようにインターネットがあり、どこでも日本のニュースが見られるような状況ではなかったため、1970年代、海外被爆者に対する諸手当支給に関する訴訟によって在外被爆者問題が明るみにでるまで、被爆と健康の問題について考えたこともなかった、という人も少なくなかった。それでも、多くの被爆者が説明のつかない病状に陥り、常に何が起こるかわからないという不安に満ちた日常を過ごさなければならなかったのは、確たる事実だ。

例えばアメリカ在住のカーペンターすえさんは、病院をたらいまわしにされ、被爆者ということが判明した途端に、それなら日本の専門病院へいけ、とお手上げされた経験がある。被爆した地を去ったばかりにその地へ戻ることを強制されるという、皮肉な例である。

6. 発信活動

南米・北米に住む被爆者は、新しい環境で新しい苦労と向き合いながら生きてきた。彼等は自分のため、家族のために必死に働きながら、さまざまな心配事、健康問題を乗り越えてきた。今日70代、80代、または90代にまでなり、息子や娘、そして孫の面倒も見終えた被爆者たち。仕事の前線から引退して、やっと老後の静けさを手にすることができたようでもある。このような人生の最終章にさしかかり、彼らの多くは再び、60数年前に起きた原爆の記憶と向き合うことになる。その辛い記憶とどうにかして向きあうために、なにか行動を取ろうと決断した人々がいる。

最近になって初めて家族に原爆の体験を話した人、または初めて公に記者や学者に話をした人も少なくない。また地元の集まりや、所属する宗教団体、慈善事業団体の活動、高校の授業などに招待されて原爆の記憶を話した人もいる。さらには自分の子供や孫を広島の平和記念資料館や長崎の原爆資料館に連れて行った人、自らの体験を書籍としてまとめた人、または家族のために手記を書き残した人もいる。それだけではなく、被爆者協会を設立して、周りにいる被爆者を集めて会合などを開き、被爆者同士が集まって自由に経験を共有できる安全な場所を提供することに貢献した人もいる。

またこのように家族や地元社会のなかで自分の体験を語る人とは一線を画して、もっと個人的に、コツコツとそれぞれの精神的探求を続ける人もいる。例えば詩や絵画などの表現媒体を通して、原爆の体験以来彼らの心の奥底に形成されてきたものを探求し、表現し、それらを共有しようとする人がいる。

また、カナダ・トロント市在住のサーロー節子さんのように長年の活動が認められカナダ賞(Order of Canada、カナダの国民栄誉賞)を受賞したり、同国バンクーバー市の故ラスキー絹子さんのように没後、胸像彫刻が地元の公園に飾られたり、ブラジル・サンパウロ市在住の森田隆さんのように地元高校に自らの氏名が冠せられたりするなど、地域社会で認められた人もいる。彼らの活動がどれだけ公認されているかは別にして、この章では、そのひたむきな発信活動に焦点を当てたい。

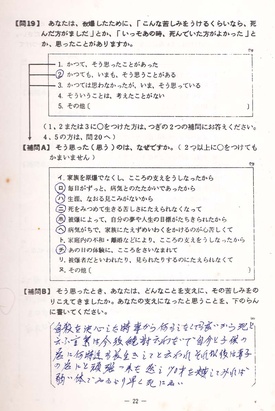

被爆者のなかには、活動を意識的に行っている人と、もっと自然の成り行きにまかせて活動に参加している人とがいる。だが多くの人が、彼等の活動の理由として主として4つの理由を挙げている。これらの理由は互いに重なりあいながらも、なぜ彼等が被爆体験に関わる様々な活動に従事するのか、という問いへの答えを示唆してくれる。

責任感

「核弾頭」「原子力」「放射能」などの言葉が頻繁にニュースの見出しを飾る今日、被爆者の多くは、核兵器の人間への影響を語ることは自らの責任と感じている。核戦争が今にも起きると言わんばかりの報道を耳にして、「我々が話さなくては誰が話すのか」と責任感に駆られる人も少なくない。原爆であれだけの多くの人が犠牲になり、放射能による後遺症で苦しんだのに、それでもまだ自分は「生かされている」と感じるからだという。その「生かされて」きた時間を使って、何か意味のあることをしなくてはいけない。このような思いから、反核活動、被爆者支援活動を、天から与えられた仕事として続ける人が多い。

* 本稿は、竹田新平・和氣直子著「海を超えたヒロシマ・ナガサキ」(2014年)からの抜粋です。

© 2104 Shimpei Takeda and Naoko Wake