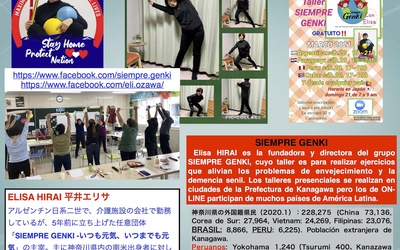

アルゼンチン日系二世。1990年、国費留学生として来日。横浜国大で法律の修士号取得。97年に渉外法務翻訳を専門にする会社を設立。横浜や東京地裁・家裁の元法廷通訳員、NHKの放送通訳でもある。JICA日系研修員のオリエンテーション講師(日本人の移民史、日本の教育制度を担当)。静岡県立大学でスペイン語講師、獨協大学法学部で「ラ米経済社会と法」の講師。外国人相談員の多文化共生講座等の講師。「所得税」と「在留資格と帰化」に対する本をスペイン語で出版。日本語では「アルゼンチンを知るための54章」(明石書店)、「30日で話せるスペイン語会話」(ナツメ社)等を出版。2017年10月JICA理事長による「国際協力感謝賞」を受賞。2018年は、外務省中南米局のラ米日系社会実相調査の分析報告書作成を担当した。http://www.ideamatsu.com

(2020年4月 更新)

この執筆者によるストーリー

父のアルゼンチンでの64年間 ー その2

2022年2月14日 • アルベルト・松本

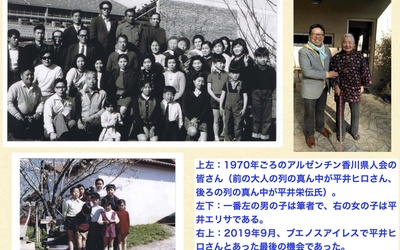

その1を読む >> 里帰りと日本にいる我々 父が初めて里帰りしたのは1970年の大阪万博の年である。この時日本のあまりの成長と発展を目にしびっくりしたようである。父は、ブラジルのサンパウロで日本航空の便に乗り換え、機内では当時ブエノスアイレスでは入手困難なウィスキー「ジョニーウォーカー」を飲み、羽田空港に到着後新幹線で四国の香川県に向かった(岡山乗換え)そうだ。 この時の様子を綴った父の葉書を母が何度も読んでくれたので今でもよく覚えている。当時まだ小学校2年生だった私…

父のアルゼンチンでの64年間 ー その1

2022年2月13日 • アルベルト・松本

これまで中南米と日本の日系人について、この「ディスカバーニッケイ」というこのサイトへ多くの記事を書いてきた。その中には私が生まれ育ったブエノスアイレス郊外にある「花の都:エスコバール」についてや、自分がマルビーナス戦争に従軍したことなど、記録すべきストーリーを綴らせてもらったことには感謝の言葉しかない。しかし、今回でこのシリーズも最後を迎える。最後の記事として、亡き父の「海外移住」という生き様を紹介したい。 父松本毅(つよし)は、戦後外務省海外農業実習生第1号として195…

日本在住の日系人も老後の時期にきたのか

2021年11月15日 • アルベルト・松本

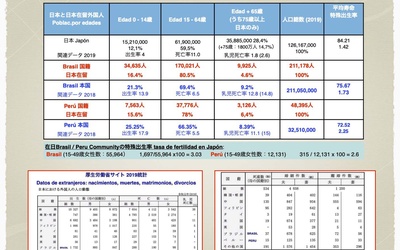

コロナ禍になって1年半が過ぎたが、日本国内では最近外国人の高齢化問題をテーマにしたセミナーが増えている。今年の3月末に名古屋市で開催されたシンポジウムは対面とオンラインのハイブリッド型で、私は「在日南米コミュニティーの高齢者の老後」について話をするためスピーカーとして招かれた。このシンポジウムでは、韓国人や中国人オールドカマーの事例やフィリピン人たちの試みなどが紹介され、とても興味深いものだった。 特に、我々南米の人間とフィリピン人は「老後」や「終活」という概念についてあ…

ウルグアイ日系社会の111年の足跡 — 第2部 花卉栽培とブエノスアイレスとの繋がり、そして次世代の日系ウルグアイ人

2021年10月29日 • アルベルト・松本

第1部を読む >> ウルグアイの日系人が最も多く従事した業種は花卉栽培で、40年ぐらい前までは花卉事業で十分な利益を得ることが可能だったようである。私の生まれ育ったブエノスアイレス郊外のエスコバール市も「花の都」として知られており、戦前から花卉栽培が盛んであった。エスコバールは首都ブエノスから北50キロ離れたところにあり、早い時期から鉄道も敷かれており、土壌が花の栽培に適していた。1940年ごろ、首都ブエノスアイレス郊外には100軒以上の花卉栽培者が存在しており、当時の記…

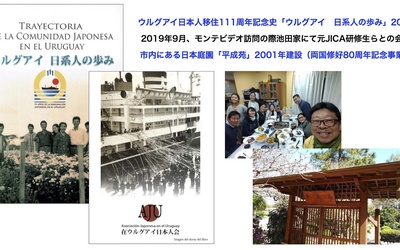

ウルグアイ日系社会の111年の足跡 — 第1部 日本人移住の特徴

2021年10月28日 • アルベルト・松本

南米にあるウルグアイ(正式名称:ウルグアイ東方共和国)は、面積は17万平方キロメートル(日本の約半分)ほどの小さな国で、人口は横浜市とほぼ同じ350万人である。この国が最近日本で話題になったのは、2016年にホセ・ムヒカ元大統領が来日したときであろう。この時ムヒカ元大統領は、東京外国語大学で講演をし1、テレビで「世界でいちばん貧しい大統領2」としてとても質素で気さくなところを紹介された。また最近では、赤身の「ウルグアイ産牛肉」が焼肉チェーン店や肉専門店に提供されていることで…

第3部:金子正則知事の南米訪問とその主な見解

2021年6月7日 • アルベルト・松本

元裁判官だった金子知事は、1950年から6期24年間も香川県知事を務めた。県の特産品である「讃岐うどん」を全国に広めた立役者の一人でもある。在任中の1956年、アメリカ国務省による指導者交換事業計画の招聘で、アメリカに3ヶ月間滞在し、その後2ヶ月南米4カ国(ブラジル、パラグアイ、アルゼンチン、ウルグアイ)を訪問し、同県民の移住事情などを視察した。 今雪氏との共著「南アメリカを旅して」の第2部には、知事の詳細な日記と訪問先の観察記録が綴られている。とてもタイトな日程で、今雪…

第2部:「海外移住」の持論

2021年5月31日 • アルベルト・松本

今雪先生は、現場で目にし、聞いた課題を冷静に分析し、「海外移住」の持論と心構えを記しているので、その幾つかを紹介したい。 ブラジルやパラグアイ奥地の教育問題は深刻で、小学生の落第や中退者が多い。しかし、のんびりした半日学級制度や教員の副業容認は、日本の詰め込み暗記授業よりも良い。 戦前の大規模植民地の日本語学校は、日本の学校とぼぼ同じで厳しい教育と規律を維持していたので、日本語力はかなり高かった。卒業生の中には日本で高等教育を受けた者もいる。しかし、学校の閉鎖性と排…

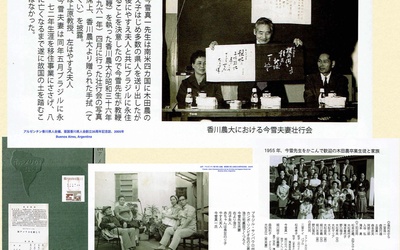

第1部:海外移住への情熱

2021年5月24日 • アルベルト・松本

近代日本の海外移民は、徳川幕府とハワイ王国の取り決めによって明治元年にハワイに到着した153人の日本人からスタートした。明治政府による新たな国づくりはとても大かがりなもので、貿易と産業育成にも力を入れていた。しかし、それ以前に締結した不利な条約が、例えば貿易取引に大きな障害になっていたのでいくら生糸(蚕産業)を輸出しても高い値段で取引することもできず日本の地域経済に思うように還元できなかったのである。1868年、日本の総人口は3400万人だったが、1900年には約4400万…

外国人児童の不就学、低い高校進学の課題〜日系子弟への警鐘

2020年12月7日 • アルベルト・松本

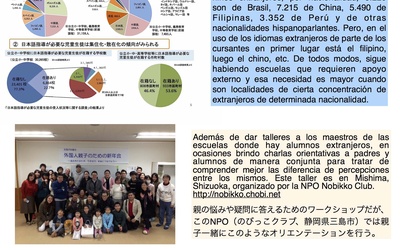

現在、日本の義務教育修了率はほぼ100%で、高校進学率も98%となっており、就学率と修了率は世界一である。大学進学率は53.7%と、先進国の中ではあまり高くないが、専門学校進学率23.6%を合わせると8割以上が高等教育を受けていることになる1。その内容やスキルの水準はともかく、労働市場で柔軟に対応できる能力を持った人材が育成されていることがこの数字に表れている。いずれにしても中等教育の修了率が高いのは、日本の教育制度が完備しているからである。一方、ラテンアメリカ諸国では義務…

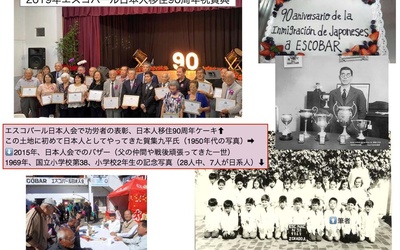

「花の都:エスコバール」日本人移住90周年(2019)と自分のルーツ再認識

2020年11月25日 • アルベルト・松本

アルゼンチンの首都ブエノスアイレス市の北部50キロに位置するエスコバールは「花の都」として知られている1。毎年10月には「花祭り」が開催され、国内外からの新しい品種の展示やその品評会、エスコバール日本人会を含む複数の地元団体によるカーネションなどで飾った花車のパレードやミス花祭りコンクールが行われる2。二週間に及ぶこの祭りには全国から(?)数十万人が訪れるため、毎年各商店は待ち遠しく準備を進め、街の大きな事業となっている。また、エスコバールにはコンパクトながらも本格的な日本…