T・ジョン・フジイの戦時シンガポールでの経歴は、著書『シンガポール任務』で論じられているように、太平洋戦争時代の米国と日本の忠誠心の対立に対する二世の対応の曖昧さについて、厳しい教訓を与えてくれる。この間、人種的理由で主流の米国企業への就職を断られ、北米の日本企業やアジアで拡大する日本帝国での職を得た教育を受けた二世の幹部全員が、拡大する日米対立の真っ只中に巻き込まれた。彼らは、祖国への忠誠心、経済的な見通し、雇用主への責任の間で、駆け引きと交渉を強いられた。

藤井にとって、忠誠心とアイデンティティの問題は、出生の環境のせいでさらに切実なものだった。1985年秋、彼はUCLAでの会議に出席した。「1930年代の成人」と題された、戦前の二世の作家とジャーナリストについての会議である。会議で、藤井は自分自身を「逆帰米」と表現した。帰米とは、米国生まれの二世で、教育のために日本に送られ、米国に戻った後、文化に適応するのに苦労した人々である。日本で生まれた藤井は、赤ん坊のときに米国に渡り、そこですべての教育を受け、第二次世界大戦後に日本に移住した。生まれた国に長く住んでいたにもかかわらず、彼は日本語の読み書きを学んだことはなく、常に自分自身を二世だと考えていた。

では、なぜ藤井は 1939 年にシンガポール ヘラルド紙の職を引き受けたのだろうか。ヘラルド紙が世界規模のプロパガンダ活動の一環として東京の代弁者として創刊されたことは公然の秘密だった (日本政府はこの新聞に資金提供したことを否定したが、実際には日本の外務省が助成金を提供し、そのおかげで編集長は 1 部 3 セントに値下げし、5 セントを課していた他のシンガポールの日刊紙よりも安く発行できた)。藤井は、この職が将来のプロパガンダ活動への入り口であることを明らかに認識していた。「二世の将来は極東にあり、日本の運命はアジアにある」と、1939 年 3 月、アジアに向かう途中、藤井は匿名のインタビュアー (おそらくラリー タジリ) に語った。「私はシンガポールに 2、3 年滞在し、その後東京に戻り、外務省でプロパガンダ活動に従事するつもりです。日本は訓練された人材を必要としており、より多くの二世がその機会を活用すべきです」。

戦後初期に表明されたラリー・タジリの見解では、アメリカ生まれの二世の同僚とは異なり、藤井が米国市民権を禁じられていたことが、彼の行動に決定的な影響を与えた。「彼は投票できなかった。カリフォルニア州で不動産を所有できなかった。多くの仕事とほとんどの職業に就けなかった。彼の地位が彼の政治的意見、あるいはその欠如に影響を与えた。彼の地位、あるいはその欠如が彼を日和見主義者にした。」リベラル活動家であるタジリとは対照的に、藤井はジャーナリストは客観的な報道に限定すべきであり、ジャーナリズムや外部の活動を通じて、いかなる立場も主張すべきではないという立場を貫いた。皮肉なことに、そのような超然とした姿勢と政治的視点の欠如が日和見主義を生んだ。藤井は人種的理由でアメリカの主流新聞で働くことを禁じられていたため、そのようなチャンスを得られる極東に目を向けた。

田尻の立場は啓発的である。なぜなら、1940年に彼自身が朝日新聞のニューヨーク特派員として藤井が辞めた職を引き継ぎ、真珠湾攻撃までその職に留まったからである。田尻は、職務のプレッシャーと客観報道のバランスを取るために最善を尽くし、多少の不快感を覚えたのかもしれない。それでも、藤井の日和見主義について語ったことで、抗議しすぎだという非難を浴びたのかもしれない。さらに田尻は、ニューヨークに着いたとき、藤井からシンガポール・ヘラルドで一緒に働こうと誘われ、自分と妻のための豪華客船での往復乗船だけでなく、バリ島への休暇旅行も約束されたと述べた。田尻は、主にイデオロギー的な理由でその誘いを断ったと付け加えている。

しかし、シンガポール・ヘラルドが朝日新聞以上に思想的に問題のある紙だとしたら、その初代編集長がビル・ホソカワだったという事実をどう考えればよいのだろうか。その後の経歴が示すように、ホソカワは愛国心のあるアメリカ人であり、単純なサクラや日本のプロパガンダ屋ではなかった。それでもなお、細川編集長の下、ヘラルドは当初からある種の親日的偏見を表明していた。同紙は国際情勢における日本の立場を支持し、「重慶派」(日本の占領から逃れるために重慶に移住した中国の公式政府)と呼ばれるものを批判した。確かに、細川が編集長を退任すると、藤井編集長の下、ヘラルドはシンガポールの植民地政府に対してより公然と批判的な立場を取った。しかし、後の記述によると、藤井でさえ日本と西洋諸国は何らかの妥協点を見出すことができると確信しており、戦争の可能性を否定していた。

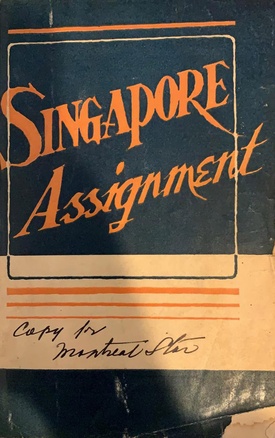

藤井の1943年の著書『シンガポール任務』は、日和見主義や親日プロパガンダの非難にさらされやすい。藤井はこの本で、アメリカ人の視点から日本人の視点に心理的に適応したと表現し、日本と東京の「大東亜計画」を大いに称賛している。しかし、日本の戦時検閲の中で出版したにもかかわらず、戦前のシンガポールで出会ったアメリカ人は「寛容な理解」を示していたと好意的に語っている。

対照的に、藤井は最も力強い文章を、シンガポールの傲慢で気取った英国人と、彼らがマレー人と中国人を経済的に搾取していることへの攻撃に当てている。彼は、現地の住民を劣等視した海峡諸島の英国人の態度と、米国における二世に対する人種差別との間に強い類似点を見出している。「英国人の生活を見れば見るほど、彼らの傲慢な態度を憎むようになった。私が子供の頃に知っていたアメリカ人は心が狭く偏見に満ちていたが、シンガポールの英国人はその10倍ひどかった。」

この本には、反ユダヤ主義の不快な論調が散発的に見られる(これは、戦前の二世新聞で藤井が書いたものにも散発的に現れていた)。例えば、藤井はライバル紙であるマラヤ・トリビューンを、中国人とユダヤ人の資本家所有者の道具として切り捨てている。「マラヤ・トリビューンが重慶のプロパガンダに身を委ねたのは、残った中国資本とユダヤ人の強欲が相まってのことだった。全体的にマラヤ・トリビューンは編集の行き届いていない新聞だった。ユダヤ人の経営陣と重慶の支持者の両方を喜ばせようと努めたトリビューンは、せいぜい安っぽくてセンセーショナルな雑誌だった。」

ジョン・フジイは戦前のシンガポール・ヘラルド紙に書いた記事によって物議を醸す人物となった。第二次世界大戦中にはフジイについて論評した本が2冊出版された。1943年の著書『スエズからシンガポールへ』の中で、CBSラジオ特派員のセシル・ブラウンはフジイを「日本のスパイ、ジョニー・フジ」と呼んだ。ブラウンによると、フジイは真珠湾攻撃の数ヶ月前からシンガポールに駐留し、訪問中のアメリカの高官、記者などをバーやディナーで接待し、機密情報の提供を誘い出していた日本のエージェントだった。

ラリー・タジリなど藤井の二世の友人たちは、藤井が街に出かけるのが好きだったことを知っていたが、ブラウンはそのような友好的な態度を、情報を得ようとする公式の試みだと勘違いしていると非難した。むしろ彼らは、これは故郷を恋しがるアメリカ人が、必死に母国の人と話をしたかった行為だったと痛烈に主張した。ポモナ大学で藤井と同じ学校に通っていた極東情勢の権威、マーク・J・ゲインも、1944年の回想録『東洋からの旅』で、藤井を主に境遇の犠牲者と見なし、より寛大な見方をしている。

戦争が終わっても、藤井は物議を醸し続けた。1946年、シンガポールの新聞「モーニング・トリビューン」は、社交界の有名人で元日本軍のエージェントだった「ジョニー・フジ」が現在シンガポールで逃亡中で、オーストラリア占領軍の通訳をして金を稼ぎ、白いスーツとトーピーを被ってジープで走り回っているという衝撃的な情報を報じた。その記事は、シンガポール任務から一連の反英的な引用文を一面に載せ、それを「悪名高い、歪曲されたニュースの本」と呼んだ。そのすぐ後に、コラムニストのレナード・ライオンズは、藤井が日本に帰国し、米国占領当局の審査を受けて米国の通信社(INS)に就職することを承認されたと衝撃的に報じた。

藤井自身は、自分のアイデンティティや戦時中の行動に対してどのような態度をとっていたのだろうか。1つの手がかりは、彼がヨミウリ英語新聞に寄稿した、ジョン・オカダの1957年の画期的な小説『ノー・ノー・ボーイ』の初版に対する書評かもしれない。藤井はその書評を、大統領令9066号の歴史に関する興味深い見解から始めた。「第二次世界大戦の勃発により、彼らは全員アメリカ式の強制収容所に送られ、その大部分は志願するか、米軍に徴兵された。二世は、自分たちが『善良なアメリカ人』であることを証明するため、第442連隊戦闘団として勇敢に戦った。しかし戦後、多くの人々は、戦いはまだ始まったばかりだったことに気づいた。」(収容所に閉じ込められ、後に米軍に入隊した藤井の兄ヘンリーの経験が、この男性ばかりで軍国主義的な二世世代の概念に影響を与えたかどうかは不明である。)

藤井氏はさらに、二世は他の「ハイフン付きアメリカ人」と同様に、自分たちを部分的にしか受け入れなかった国の中でアイデンティティーを探し求め、「非常に苦々しい思いで満たされている」と、不愉快な表現で述べた。対照的に、日本を受け入れた人々(暗に藤井氏のように)は、自分自身に平穏を感じていた。「アイデンティティーを求めて生まれた国を捨て、戦前に日本に戻った二世は多くいた。彼らには苦難があり、戦時中は憲兵(日本軍の秘密警察)と残忍な軍曹が支配する社会に適応しようと努めた。しかし、ハイフン付きの呼称の後半を省略したこれらの日系アメリカ人は、日本の諜報部隊、最前線の戦闘記者、潜水艦の音声傍受者、降伏式典の通訳スタッフとして勤務した。これらの個人のうち、今となっては後悔している(もしあったとしても)と認める者はほとんどいないだろう。」

アイデンティティの危機を解決し、統一された日本人としてのアイデンティティを受け入れるという藤井の勇敢な言葉は、記録によって否定されている。藤井は日本語を話したり読んだりすることを決して学ばず、他の二世とつながるためにできる限りの機会を利用した。1950年代後半、戦時中の日系アメリカ人市民同盟会長の木戸三郎が日本を訪れたとき、藤井は彼に会うチャンスに飛びついた。1974年、藤井は東京にJACL支部を設立するよう呼びかけ、組織化に向けて行動を起こした。1983年、藤井はシンガポール・ヘラルド紙のスタッフの同窓会ディナーを企画し、かつての上司であるビル・ホソカワを招待した。1996年に藤井が亡くなった後、ホソカワはパシフィック・シチズンの「フライパン」コラムで旧友の思い出を語った。

* 著者注: Junhan Yu 氏がこの記事の調査に貢献しました。

© 2020 Greg Robinson