舞台は敗戦直後の東京、都心・文教地区の裕福な家庭の子どもたちが通う小学校に、毎日5キロの徒歩通学をする二郎。この二郎には級友にも先生にも言えないことがあった。二郎は、父親から虐待を受けていたのだ。

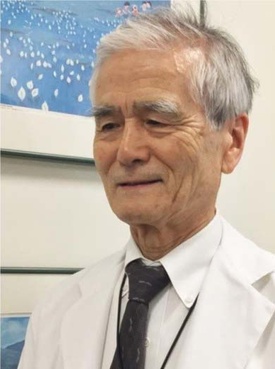

『家庭内捨て子物語』(2016年11月、論創社から発行)は、ロサンゼルスに実在の日本人医師、入江健二氏が書いた自叙伝的小説だ。衝撃的なタイトルとはまったく逆に、この本の文体は、とても明るく、気持ちよく、一挙に最後まで読むことができる。

父親から虐待を受ける子供の感情が克明に描かれているにもかかわらず、読後感に暗さを感じさせないのは、虐待を受けた二郎が、父親になり、息子の太郎に暴力をふるうという「被害者から加害者へ」の負の連鎖を描き、家庭内虐待を世に問い、克服したいという著者の決意のようなものがこの本の最後に示されているからだ。

この本は、フィクションであるが、著者・入江健二氏がこの本の自己紹介で明らかにしている履歴と、主人公・野呂二郎の設定を比べると、この小説が、入江氏の自伝に限りなく近いことが、容易に理解できる。

つまり、二郎が入った大学「東都大学」は東京大学で、二郎が小学校から高校まで通った学校「東都教育大付属」は、東京教育大学付属である。

東京教育大付属は、現在は筑波大学付属として続いている小・中・高学校で、戦前は、皇族が通う学習院に対し、民間の富裕層の子どもが通う学校というステータスにあった。敗戦直後も都心の富裕層の子どもたちが集まっていた。

二郎の父親は薄給の英語教師で、文教地区に住む余裕はなく、二郎を含む3人の息子たちに、片道5キロの徒歩通学をさせていた。そうした境遇の中で、二郎は級友たちの豊かさにはなじめないが、友達もでき、よき教師にも恵まれる。

敗戦直後の二郎の家庭は、非常に貧しく描かれているが、この時代は日本全体が非常に貧しかったことを考えると、二郎の境遇は、当時の日本ではむしろ恵まれていたのかもしれない。

東大生の受験勉強手記は、いつの時代でも、読者の興味をそそるテーマだ。1960年代に、東大生の受験勉強手記がいくつか出版されていたことを思い出す。

感性の柔らかい二郎の場合、受験勉強の中で、自分は社会から必要とされている人間ではない、という強迫感におそわれる。というのは、1950年代の日本では、若者は工学系の大学へ進み、日本の工業生産力の復活のために働くことが至上とされ、二郎の高校のクラス担任がそのことを語るたびに、二郎のこころには「君は必要じゃない」というメッセージに響いたのだった。

理科が苦手で、国語が好きだった二郎は、受験勉強を正当化するために「自分の得意なものに価値はなく、不得意なものにこそ価値がある」というレトリックすら作りだしていく。

しかし、そこで二郎はつぶれなかった。社会が求めるものと自分が得意なことの接点として、医師になることを夢見るようになった。この本はまさに、二郎のドリーム・カム・トゥルー手記なのである。

本能的に死を意識する恐怖体験を「トラウマ」というが、『家庭内捨て子物語』には、二郎のトラウマ体験が何度も語られている。アメリカでは、現在、元兵士たちのトラウマが大きな社会問題になっている。毎年、数千人の元兵士たちが自殺しているからだ。この問題の治療法のひとつに、自らの体験を語るという方法がある。

この本は、著者・入江氏のトラウマ体験記でもある。入江氏は、主人公「二郎」に、自分の体験を再演させることによって、幼かった自らのこころが、どのように傷ついたかを克明に記録したのだ。社会変革運動を体験してきた入江氏にとっては、自らのトラウマ体験を、小説の形で世に公表することは、自然な選択であることが推測できる。

入江氏は、この本を通して自らの虐待体験を描くことで「被害者から加害者へ」の負の連鎖からの脱出のヒントを指し示そうとしている。

『家庭内捨て子物語』第2部では、二郎が日本で医師として生きていくことへ限界を感じ、解決策をロサンゼルスの大学でのガン研究の仕事に求め、渡米した経緯が語られている。そして、ロサンゼルスで出会った日本人から、英語が理解できない日本人のために、開業医になってほしいと求められ、二郎は、アメリカの医師免許を取得する。

第2部も、限りなく著者・入江氏の実話であると理解できるし、そしてこの章は、現代の移民物語でもある。戦前の日本からの移民は、大半が農業労働に従事していたが、戦後の日本からの移民は「頭脳流出」と呼ばれ、高い専門知識を持った日本人が多く、アメリカに渡っている。

著者・入江氏は、1991年にノン・フィクション『リトル東京・入江診療所』(草思社)を出版している。著者の30代から50代を描いた手記である。現在、入江氏は80歳に近づいているが、『家庭内捨て子物語』は、主人公・二郎を通して『リトル東京・入江診療所』では語られなったストーリが描かれている。

* 本稿は、Web新聞『カルチュラルニュース』日本語版に掲載された書評からの転載です。

© 2017 Shigeharu Higashi